去看看

去看看

一、检查目的

四肢肌肉位置相对表浅,适合高频超声检查。同时高频超声能够显示肌束、肌肉内纤维脂肪隔、肌肉内腱膜等细微结构,能够快速判断肌肉是否存在病变及其病变程度。

二、适应证

1.肌肉损伤及其合并症,包括直接撞击伤,间接牵拉伤,评估损伤程度和范围等。

2.肌肉炎性病变,如感染性肌炎,肌肉水肿等。

3.肌肉内占位性病变,肿瘤及瘤样病变等。

4.神经源性肌肉病变的评估与随访。

三、仪器

根据所要检查的肌肉深度和体积选择合适的超声探头。表浅肌肉采用6~15MHz线阵探头可以兼顾分辨率与穿透力;对于大腿、臀部等深部肌肉以及体型较大的患者,3~9MHz线阵探头甚至5MHz凸阵探头可能更为合适。

四、体位

四肢肌肉扫查时,根据不同部位的肌肉可以采用相应的体位。比如上臂肱三头肌的检查,患者可以取坐位,背对检查者;下肢前面的肌肉,则可以采用仰卧位。总之,体位的选择要让相应的肌肉充分暴露并放松,兼顾患者、操作者双方的舒适程度,同时方便随时进行双侧对比扫查。

五、主要观察内容

1.四肢肌肉超声检查时,首先在肌肉松弛状态下观察肌肉结构的完整性,包括肌束与腱膜的连续性、肌束与肌腱的连续性等。通过双侧对比、探头加压、加压后释放等观察肌肉有无限局性肿胀、隆起、缺损及占位性病变等,比较肌肉的回声有无增高或减低。测量肌肉的最大厚度和横截面积。应注意在肌肉主动、被动收缩过程中,再次对上述内容进行评估。

2.肌细胞即肌纤维,呈长柱状结构,其外面包绕的结缔组织膜称为肌内膜。若干肌纤维聚集成群,形成肌束,被纤维脂肪隔(肌束膜)包裹分离。肌束进一步汇聚成群,形成整块肌肉,由致密结缔组织包裹形成肌外膜。肌纤维、肌外膜、肌束膜可以汇聚延续成强韧的腱膜组织或直接与肌腱相连。肌肉可能由单一肌腹构成,也可能有多个起点并最终汇聚成一个止点,如肱二头肌。

肌肉整体呈现为中低水平回声,内部可见多发强回声分隔,低回声部分对应于肌束,而强回声分隔为纤维脂肪构成的肌束膜。肌外膜包绕在整块肌肉周边,与肌肉内的腱膜和肌腱一样,均为强回声结构,肌肉肌腱连接处的形态及长短,不同的肌肉有所变化。短轴切面,肌肉外形依据不同的部位呈圆形、椭圆形、凸透镜状或不规则形,低回声的肌束间隔呈短棒样强回声分隔,排列有序(图9-1)。长轴切面,低回声肌束与强回声纤维脂肪隔依次略呈平行状排列,逐渐融合或汇聚至腱膜、肌腱处(图 9-2)。

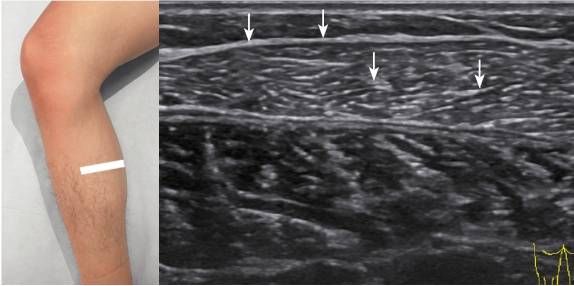

图9-1 右小腿腓肠肌短轴切面声像图

显示肌肉整体回声强度与皮下脂肪回声相似,深筋膜及肌内纤维脂肪隔呈强回声(箭)

图9-2 右小腿腓肠肌长轴切面声像图

显示低回声肌束与强回声纤维脂肪隔排列有序,延续至周围腱膜(箭)

四肢肌肉的体积、回声与运动状态、年龄都有关。运动员,相应肌肉体积增大,肌束增粗,肌肉整体回声偏低。老年人,肌肉体积缩小,肌肉内脂肪组织的沉积和含水量的增加,使得肌肉回声有所增强。

3.肌纤维的排列与超声功能评估 肌纤维的组织排列结构决定肌肉收缩和力量传导方式,也是肌肉声像图的形成基础。根据肌纤维的排列,形态及腱膜结构分布,肌肉的形态可分为以下几种:

(1)肌束平行排列:肌束沿肌肉长轴方向及纤维收缩方向排列。肌肉的形态可以为四边形,如甲状舌骨肌;条带样,如缝匠肌;条带样间隔腱膜连接,如腹直肌(图9-3);梭形,如肱二头肌。

图9-3 腹直肌纵断面声像图

显示腹直肌平行排列的肌束,两端为腹直肌内的腱膜,也称腱划(箭)。RE:腹直肌

(2)肌束汇聚排列:肌束在附着方向上汇聚成点,使力量收缩最大。肌肉的形态可以为三角形,如长收肌;扇形,如颞肌。

(3)肌束螺旋或扭曲排列:见于斜方肌,胸大肌,背阔肌。

(4)肌束十字交叉排列:肌束深浅层之间交互排列,如胸锁乳突肌,咬肌,大收肌。

(5)肌束环形排列:肌束围绕在解剖框口或出口,如眼轮匝肌,口轮匝肌。

(6)肌束羽状排列:肌束排列类似羽毛状,该类肌肉收缩力强,但拉伸范围有限。又可分为:

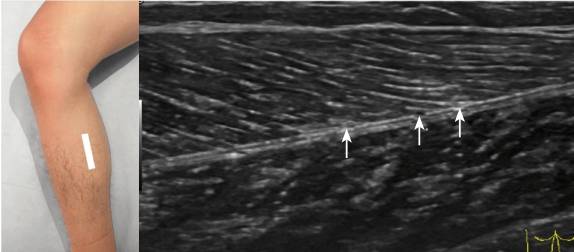

1)单羽肌:肌纤维线状排列,类似半片羽毛(图9-4),如趾长伸肌,骨间肌。

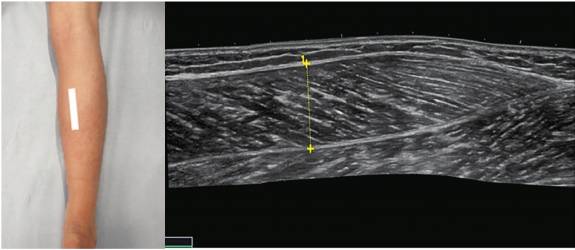

图9-4 右小腿腓肠肌内侧头长轴切面声像图

左图为探头扫查位置,右图为肌肉全景声像图,显示肌束、纤维脂肪隔与深侧腱膜排列类似半片羽毛

2)双羽肌:肌束向中央腱膜汇聚,类似羽毛,如股直肌,腓骨长肌。

3)多羽肌:自肌肉起点至止点,存在多发贯穿肌腱样分隔,如肩胛下肌,三角肌。

4)环羽肌:肌束呈环柱状汇聚至中央肌腱,如胫骨前肌。

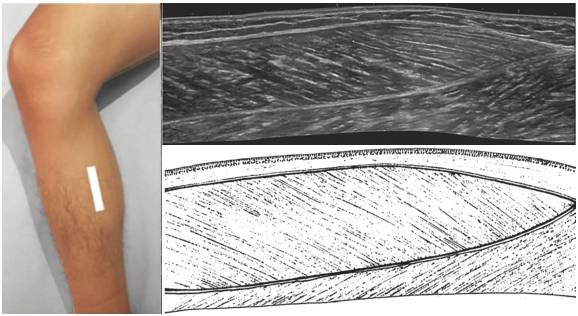

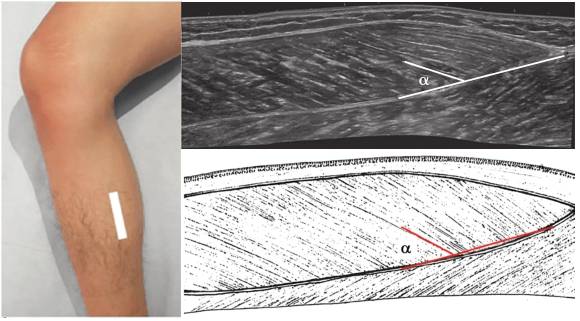

羽状肌的肌腱分为两部分,肌肉内者也称腱膜,肌肉外者即肌腱。对于羽状肌而言,重要的生物力学参数包括:纤维长度,肌肉生理截面积和羽状角。羽状角为肌纤维方向与代表肌肉收缩力量方向的腱膜或肌腱间的夹角。一般在0~30°之间,肌肉肥大和收缩时,角度增加。高频超声检查能够清晰地显示羽状角并进行测定(图9-5),同时可在肌肉收缩过程中动态观察羽状角变化,评估肌肉收缩功能。肌肉瞬时剧烈收缩时,同一功能肌群中,羽状角较大的肌肉,肌纤维收缩力量更大,容易超过肌纤维—腱膜连接处的稳定力而引起撕裂。这种牵拉损伤最容易出现在下肢,跨越两个关节的肌肉。以腓肠肌内侧头最为常见和典型,临床亦称为“网球腿”(图9-6)。

图9-5 右小腿腓肠肌内侧头长轴声像图

显示羽状角,为肌束与腱膜间的夹角(α)

图9-6 网球腿声像图

A.俯卧位,探头沿腓肠肌长轴切面扫查;B.腓肠肌内侧头远段长轴切面声像图显示局部肌肉肿胀,肌纤维—腱膜连续性中断,肌间隙可见无回声血肿

肌肉生理截面积指垂直于肌纤维方向上的肌肉最大截面积,在短轴切面上测量。而肌肉的厚度测量可以在长轴切面,也可以在短轴切面上进行,测量位置取肌肉最厚处,测量肌肉表面和深方深筋膜之间的距离(图9-7)。

图9-7 肌肉厚度测量示意图

右小腿腓肠肌长轴切面(左图为探头扫查位置)在肌肉最大长轴切面上测量浅部与深部筋膜之间的距离

对于肌肉功能的超声评估,除在静息状态下测量上述参数外,还应在肌肉主动收缩、被动收缩和拮抗阻力收缩条件下再次评估,这些数据可以为专业运动员针对性的训练提供帮助。此外,拮抗阻力收缩状态下,有利于显示肌肉内的细小撕裂。

4.肌肉的辅助结构 深筋膜由致密结缔组织构成,包裹肌、肌群和神经血管。包裹肌群的深筋膜构成筋膜鞘,在某些部位深筋膜深入肌群之间,并附着于骨,构成肌间隔。肌间隔、深筋膜以及骨和骨膜共同构成骨纤维鞘,临床亦称骨筋膜室。深筋膜在腕部、踝部等处增厚,形成支持带,起约束肌腱运动的作用。

深筋膜、肌间隔为强回声结构,将肌肉与皮下脂肪、邻近肌肉分隔开,是超声判别不同肌肉的主要声像图标志。采用短轴切面连续动态扫查法,能够清晰显示深筋膜、肌间隔的走行和分布(图9-8)。

滑膜囊是封闭的结缔组织小囊,内有滑液,多位于肌或肌腱与骨面接触的地方。正常情况下,超声不能显示。

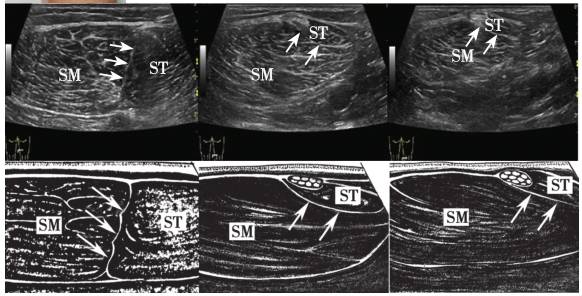

图9-8 右侧大腿后方内侧系列短轴切面声像图

自近端向远端连续扫查(声像图自左向右排列),可见半腱肌(ST)与半膜肌(SM)由左右排列(半膜肌位于内侧)逐渐演变为前后排列(半膜肌位于前方),半腱肌较早延续为肌腱。两者间的肌间隔及其位置变化清晰可见(箭)

六、检查方法

1.探头直接接触扫查,采用短轴、长轴切面交替连续扫查,必要时与对侧同名肌肉进行对比观察。

肌肉间的筋膜为强回声结构,将肌肉与皮下脂肪、邻近肌肉分隔开,是超声判别不同肌肉的主要声像图标志。然而,仅凭肌腹水平的单一静止图像,初学阶段往往难以确切分辨不同的肌肉。推荐采用短轴切面连续动态扫查法,特别是从肌腱水平开始,首先分辨不同肌肉的肌腱,随后自肌腱向肌腹连续扫查,动态观察肌腱与肌腹的连续变化,一般可辨识彼此紧邻的不同肌肉。

此外,也可利用血管、神经或骨性标志等帮助识别肌肉。例如在大腿中段内侧,缝匠肌位于股浅动脉的前方。阔筋膜张肌在髂前上棘处也易于识别。从肌肉的容易识别处向病变区连续横断面检查,有助于确切的定位诊断。

2.全景成像功能可以获得更大范围肌肉的声像图,有利于清晰显示病变与周围结构之间的解剖位置关系。

3.彩色多普勒血流成像和弹性成像等方法可能有助于肌肉的功能评估。

七、临床局限性及比较影像学

肌肉的超声检查对于手法和操作技巧有一定要求。扫查过程中,需时刻保持声束与肌肉平面垂直,以减少各向异性伪像的干扰(图9-9)。这在利用肌肉回声强度变化判断病变时极为重要,应尽量避免主观因素干扰,减少对病情判断和随访的影响。测量肌肉厚度和横截面积时,除注意声束垂直外,还应保持探头轻置,避免加压影响肌肉的形态。

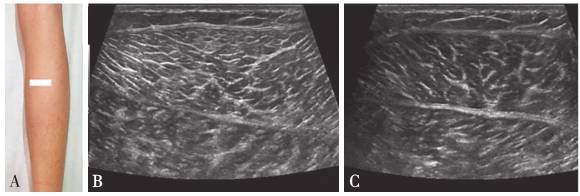

图9-9 腓肠肌横断面声像图

A.探头扫查位置;B.声束平面与肌束走行垂直,肌肉整体回声偏强;C.声束平面略向足侧偏转,肌肉回声明显减低

此外,超声成像范围过于局限,尽管全景成像技术能够部分改善这一弊端,但大部分情况下,超声仍无法提供肌肉的整体影像,不利于临床医师的直观理解和沟通。

以上不足,MRI成像能够有效避免。通过各种序列的成像模式,MRI可以通过信号强度变化敏感、客观的描述肌肉病变,并利于随访比较。同时,MRI提供多角度、多层面的系列整体图像,有利于临床医师直观理解病变位置和范围。MRI的不足在于耗时、费用较高,部分患者存在恐惧幽闭症影响检查。